ヴィム・ヴェンダース監督、役所広司主演の映画『PERFECT DAYS』が異例の快進撃を続けている。

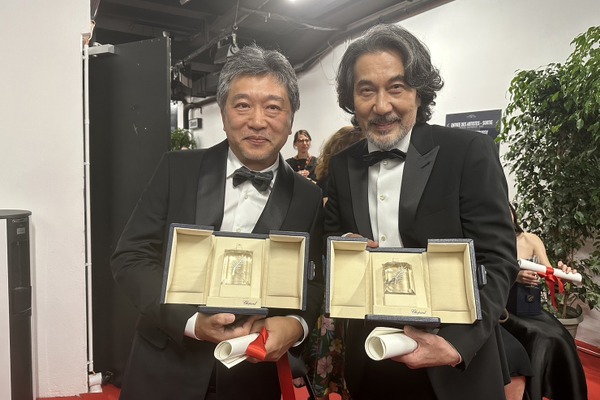

日本国内の興行収入は10億円を突破、累計世界興収もヴェンダース作品の記録を塗り替えたという。役所広司がカンヌ国際映画祭・最優秀男優賞を受賞したのを皮切りに世界でも絶賛が相次ぎ、アカデミー賞国際長編部門へのノミネートも果たした。

本作の成立経緯は、一般的な映画とはかなり異なる。本作が生まれるきっかけは、渋谷にある「THE TOKYO TOILET」(以下、TTT)だ。この公共トイレをつくり変えるプロジェクトからなぜ映画が生まれたのか、そして、映画の特殊な成り立ちによってどのような気づきがあったのか、プロデューサーと共同脚本を務め、本作をヴェンダース監督とともに作り上げた高崎卓馬氏に話を聞いた。