少年ジャンプ+編集部が2023年にリリースしたサービス「World Maker」。

「絵が描けなくても、パーツを組み合わせるだけで映像コンテやマンガネームを簡単につくる」が売りの画期的な内容がヒットを生み、次なる目玉として「東宝×ワールドメーカー短編映画コンテスト」を開催。World Makerで制作した10分以内の映像コンテを募集するコンテストで、大賞に輝いた作品は実写短編映画化、作者には賞金50万円が贈られる。さらに審査員の一人として『キングコング:髑髏島の巨神』のジョーダン・ヴォート=ロバーツ監督が参加しているビッグプロジェクトだ。

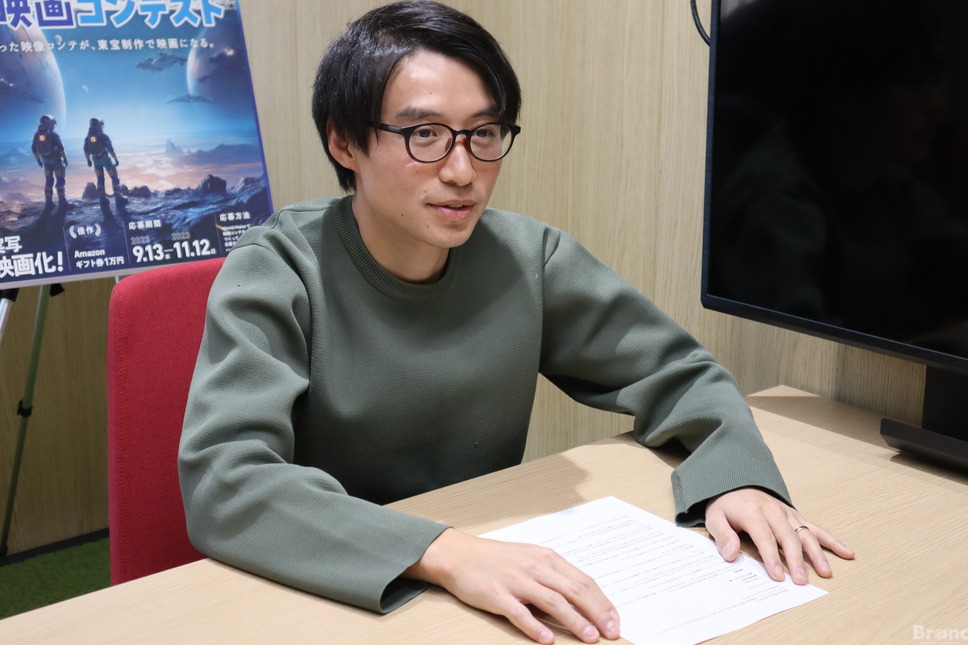

Brancでは、World Makerのプロジェクト責任者の林士平氏、東宝のエンタテインメントユニットで開発チームリーダーを務める馮年(ひょう・ねん)氏に連続インタビュー。第2回では、新たなクリエイターの発掘・育成に日々腐心している馮氏に、国内映像業界の現状と照らし合わせながらクリエイター支援のアイデアを聞いた。

▼前編:集英社 マンガ編集者 林士平氏のインタビューはこちらから。

世界と比較し実写における「絵コンテ」の重要性を痛感

――「東宝×ワールドメーカー短編映画コンテスト」の発端は、林士平さんからの提案だったそうですね。

はい。その際は、World Makerを盛り上げるためにいくつかのジャンルでコンテストをやりたいというお話でした。映画に関しては東宝に振ってくれた形です。僕のいるエンタテインメントユニット開発チームが、事業の柱の一つとして才能発掘と育成、クリエイター支援を行っていたこともあり、「ドンピシャですね。やりましょう」と進んでいきました。

――馮さんご自身は、World Makerを知った際にどんな印象を持ちましたか?

相当興奮しました。自分は実写の映像制作が多いのですが、日本には絵コンテやストーリーボードを活用する文化がそれほどないと感じていたんです。北米や韓国の映像のつくり方を聞いていると、実写でも絵コンテやストーリーボードを作るなど、ビジュアルストーリーテリングの手法が当たり前のように活用されていました。 日本でもアニメーションはシナリオからすぐ作画にはいかず、絵コンテを用意しますよね。広告の世界でも絵コンテは良く活用されています。

しかし、実写の映画やドラマの場合はシナリオをベースにそのまま撮影に入ってしまうため、ビジュアルとしてどういう風に表現するのか、なかなか共通認識が得られない。その部分を可視化する絵コンテやストーリーボードは、これからの日本の映像業界の発展のために有用だと考えていた矢先でしたから、「マンガのネームが誰でも描けて絵コンテにも対応できるのか!これは素晴らしい」と感じました。

――林さんも「テキストで打ち合わせをしてビジュアルで大きく変わったときに、打ち合わせの意味がなくなる」と話されていました。

激しく同意します。今までの邦画は、制作の規模感からしてもそこまでダイナミックな画作りをするものは多くはなかったと思います。そのためテキストベースで進んで現場でハンドリングできる範囲のものが多かったのですが、今回の審査員であるジョーダン・ヴォート=ロバーツ監督がストーリーボードの講座を開いてくれて「やっぱり今までと同じじゃだめだ」と痛感しました。

ロバーツ監督は講座の中で『キングコング:髑髏島の巨神』のストーリーボードとプリヴィズ(撮影前にコンピュータ上で作成した画面設計)と完成した映像を全て見せてくれました。主人公たちの前に姿を現したコングがヘリコプター隊を蹂躙するシーンなのですが、ストーリーボードでいかにカメラワークやアングル、照明に至るまで画面内のディテールが設計されているか、そして、それがどのように完成版になっていくのかを目の当たりにし、「やっぱりこうやって可視化しないとここまでダイナミックな映像は作れない」と確信しました。

――アリ・アスター監督にお話を伺った際、「絵コンテはすべて自分で作って頭に入れてからスタッフに共有する」と仰っていました。パク・チャヌク監督も、撮影監督とストーリーボードアーティストの3人で作成してから撮影に臨むと。

イメージ共有の意味でも、すごく大切ですよね。従来のような口頭スタイルだと、プロダクションのクルーが増えてきたときにミスコミュニケーションも生じますし、わかりやすくビジュアルを提示することで「何をやりたいか・やるべきなのか」が一発で把握できる。本来、絵コンテと実写の親和性はすごく高いはずなのに、使われてこなかったのが現状です。

東宝の才能発掘と若手育成の取り組み

――これからの国内の映像業界のためにも変えていこうよ、というお話ですね。その流れで、先ほどお話に挙がった発掘と育成について、馮さんのご活動を改めて教えて下さい。

これは東宝に限りませんが、映画ビジネスにおいて若くて才能のあるクリエイターを抜てきするのは勇気のいることだと思います。動くお金も大きいぶん「採算が取れるのか?」と不安になって積極的に若手を登用してこなかったのがこれまでですが、素晴らしい才能を持った人はたくさんいるのにチャンスに恵まれない現状はとにかくもったいない。「才能に投資したい」と社内で提案したら後押ししてもらえて、いま幾つかのプロジェクトを立ち上げています。

僕たち東宝エンタテインメントユニット開発チームはクリエイター支援を2つのフェーズに分けていて、一つは「才能を見つける」そしてもう一つは「打席に立ってもらう」こと。前者でいうと「TikTok TOHO Film Festival」や今回の「東宝×ワールドメーカー短編映画コンテスト」ですね。また僕個人の動きでいうと、藤井道人監督にお声がけいただき「東京インディペンデント映画祭」の審査員をやらせていただいたり、「朝日ホラーコミック大賞」に審査員として参加させていただいたり、様々なクリエイターに出会う機会を積極的に増やそうとしています。

そして後者においては、2023年の5月にコンテンツ制作レーベル「GEMSTONE Creative Label」を立ち上げました。ここでは映像に限らず、次世代のクリエイターたちに作品を作っていただく取り組みを始めています。また弊社の配給部門では「TOHO NEXT」という新レーベルも始動しています。元々はODS(非映画コンテンツ)のラインだったのですが、よりチャレンジングな作品を配給していくレーベルとして動き始めています。――才能の原石に多数出会うなかで、どんな気づきを得ましたか?

本当にものを作りたいという強い想いを持っている方がたくさんいらっしゃるということと、テーマ性を重視している方の多さを感じています。それこそ、今回の「東宝×ワールドメーカー短編映画コンテスト」の大賞作品『顔のない街』はテーマが素晴らしかったです。

馮氏が重視するのはテーマとコンセプト

――「東宝×ワールドメーカー短編映画コンテスト」の応募作品の傾向についてはどのような印象を持ちましたか?

割とバラバラだったかとは思いますが、ひとつ言うなら実写というよりマンガ的なものが多かったように思います。あとは、個々人で絵コンテやストーリーボードへの理解の解像度がまちまちでした。例えば、コンテとして完成度が高くほぼそのまま撮影準備に入れるものがある一方で、コマ数が多いのに物語が進んでいないものだったり、動きを見せないといけないものなのに基本的に人物が真ん中に配置されていたり、吹き出しが入れられていたり。審査基準に関しては皆で話し合って「一旦そこは忘れてシンプルに面白いかどうかでジャッジしよう」と決めました。逆にいえば、グランプリを取った作品を実写化するアプローチはこれから考えることになります。

――馮さんが思う「面白さ」についても、ぜひ伺いたいです。

印象的だったのは、今回の審査員が6人だったのですが、個々人が「面白い」と思うものを選んだ結果、かなり票が割れたことです。集英社さんが行っているマンガ賞の審査と比べてもかなり割れたそうで、「面白さ」の基準は人によって違うなと再認識しました。

そのうえで自分はどう思うかですが、僕が面白いと思うものはテーマとコンセプトが良いものです。テーマというのは、いまの時代や世の中で語るに足るとお客さんが思えるかどうか。自分に関係するもの、あるいは観た人に影響を及ぼし得るものに振れているかどうかは重視しています。そしてコンセプトが新しいかどうかも注視しています。

――ちなみに、馮さんご自身が過去にご覧になった作品でいま挙げていただいたものに合致するものはありますか?

僕はクリストファー・ノーラン監督が好きなのですが、彼の作品のコンセプトメイキング、そしてエンターテインメント性を持ちながらものすごいテーマを問いかけてくるところは素晴らしいと感じます。自分の中では『ダークナイト』はオールタイムベストですし、アメコミ映画で社会性もあって……という点でも画期的でした。

――単純な善悪二元論ではないですしね。

そうなんです。善人だったトゥーフェイスも一瞬で悪に転じる、ということを鮮やかに描いていますし、バットマンは善なのか悪なのか、という問いが序盤から絶妙にセットアップされている。善悪の判断が難しい時代性をリアルに反映させていますよね。

――林さんにマンガ業界の新人の台頭やボカロPのお話を伺ったのですが、映像業界の次世代クリエイターの流れ自体をどう見ていますか?旧来の助監督で経験を積んで監督に……というシステムも今や崩れつつあるかなと思いますが。

メディアによって差があると思っていて、マンガやボカロPは1人ないし2人程度で完結できるものですよね。だからこそ個人主義的になっていると思います。事務所の力を借りるパターンもありつつ、個人で創った曲をTikTokやSNSにアップしてバズってレコード会社と契約する――という動きも盛んになってきました。そういう意味では、個人が見つけられやすい時代ではあるかと思います。

でも大人数で創る映画や演劇は、その限りではない。MVを撮ったり、自分の作品を発表したりする場が増えてきて見つけられやすくなったとしても、500人規模のクルーを抱えたプロダクションを作るには個人だと限界はありますよね。だからこそ今回の取り組みや映画祭のような出会いの場がもっと必要だと思いますし、その先でクリエイター達がスケールの大きい作品を手掛けるためのジャンプアップの機会をどう生み出すかという部分は課題かなと思います。

映像業界も「AI」を使いこなせる人が勝つ世界

――アイデアだけでなく、他者とのコミュニケーション能力やマネジメント能力も必要になってきますし……。

そのなかで動向を見ているのが、AIです。コミュニケーションをAIがいくばくか代替してくれるなら、大人数でのものづくりが苦手な方でも自分のアイデアをアウトプットできる時代が来るかもしれません。

――なるほど……。YouTube等が台頭した際に「1億総クリエイター時代が来る」という話も出ましたもんね。いまのお話でちょっと気になるのは、AIの導入における雇用についてです。ヨーロッパなどでは、デジタル化に伴う失業が生まれて、リスキリングしてジョブチェンジを行う動きが加速していると聞きました。ものづくりにおけるテクノロジーの導入について、馮さんの考えをお聞かせください。

ハリウッドではAIがストライキの大きなファクターになっていましたし、「職を奪われる」側面もあるかと思います。ただ、共生しないといけない未来も不可避だとも感じますし、じゃあどう活用していくかを考えるべきではないかと。その仕組みを思いついて作り出せた人が、勝つ世界になるんじゃないかという気はします。

一つ例を挙げると、現場で使われるツールが北米と日本で全く違うんです。僕たちは脚本のツールで「Final Draft」を使っているのですが、このソフトは北米の映画業界でも95%以上使われているスタンダードなものです。横書きでト書きがたくさん書ける仕様なのですが、アクションの指定や俳優の心情、カメラの動きまで自由に書ける。キャストとクルーに監督のビジョンを伝える意味では合理的ですし、「Movie Magic」というアプリケーションもあって。これは予算とスケジュールを管理するものなのですが、「Final Draft」と連動していて、脚本の中の「予算」「スケジュール」に関連するものが全部マーキングされて、ボタン一つでリスト化されるんです。

例えば「この小道具が必要」とか「この俳優のスケジュール」が一瞬で出るわけですが、日本ではそれをラインプロデューサーや助監督が台本とにらめっこしながら一つひとつExcelに手打ちしています。現場からの声でよく聞くのは、脚本に変更があると全部変えないといけないからめちゃくちゃ大変だと。全部手作業でやっているから睡眠時間が3時間とかになってしまうので、それなら新しいツールを導入した方がもっと違うことに頭を使えるのでは?と僕は思います。そうした良いところはどんどん取り入れていきたいですよね。

――その結果、変わっていける人だけが残って今より少数精鋭になってしまうかもしれないけど、クリエイティブ自体は上がっている。そうした新たな技術を導入するマインドは、次世代のクリエイターに求める部分でもありますか?

CGにおいてはUnreal Engine(アンリアルエンジン)を使う方も増えていますし、様々なツールが日々アップデートされていますから、使える方が有利でしょうしアジャストできる方が間違いなく強いなとは思います。一方で、物語を作る根本にある「研鑽を積む」部分は変わっていないとも感じます。

――クリエイターとバディを組むプロデューサーについてはいかがでしょう。

プロデューサーも若い人が減っている職種の一つではあると思います。ツールもそうですし、ビジネスモデルの変化を取り入れるかどうかのジャッジってやっぱりプロデューサーですから。もちろん個人で判断できないこともありますが、国内外のトレンドをいち早く巻き取って対応していくのはプロデューサーが頑張らないといけない領域だと思うので、みんなでステップアップしていかないといけません。

「World Maker」