東京国際映画祭と同時に開催されるコンテンツマーケット「TIFFCOM」は、完成作品の売買だけでなく、製作予定の企画の資金調達の場ともなっている。

その資金調達を司るプログラムのひとつが「Tokyo Gap-Financing Market (TGFM)」だ。TGFMは、資金調達段階にある長編映画の企画者に、1対1のミーティングをセッティングし予算達成をサポートする仕組みだ。参加条件は総予算の60%以上を確保済みで、アジアの要素を含む企画であることだ。

今年で6回目の開催を迎え、過去のTGFM参加企画の中から、各国の映画祭で高く評価されたり、日本での公開が決まった作品も生まれるようになってきた。

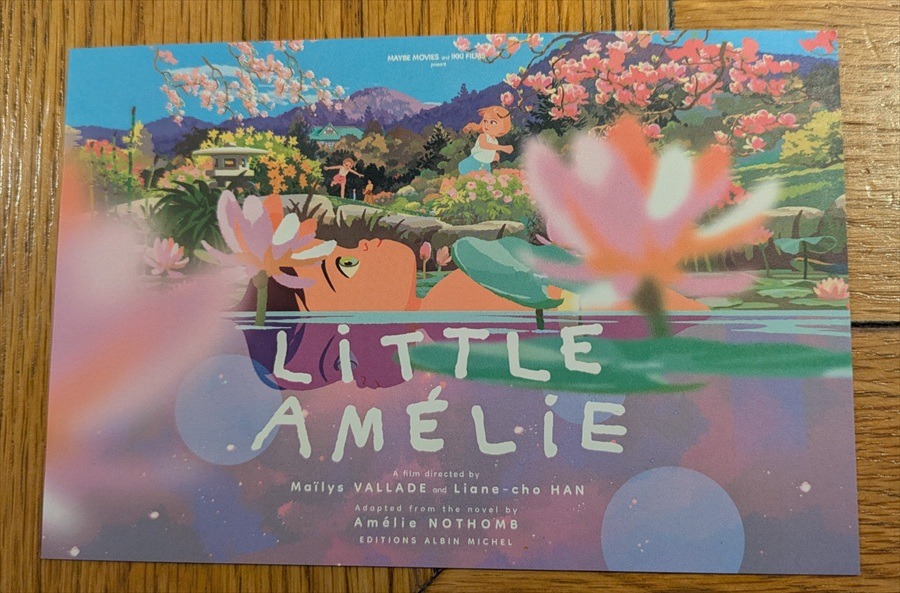

そのうちの一本がマイリス・ヴァラード&リアン=チョー・ハン監督によるアニメーション映画『アメリと雨の物語』(以下『アメリ』)だ。今年のカンヌ国際映画祭とアヌシー国際アニメーション映画祭に出品、東京国際映画祭でも上映され、日本では来年春に公開が決定した。

原作は人気作家アメリー・ノートンの自伝的小説「チューブな形而上学」で、1960年代に神戸で過ごした幼少期の出来事を描いた作品だ。製作はフランスだが、全編日本を舞台にした作品となっている。

東京国際映画祭での上映に合わせて来日したプロデューサーの1人、クレア・ラコンブ氏に本作の制作経緯とTGFMの意義について話を聞いた。

企画から完成まで7年を費やす

――『アメリ』の企画はどのようにして始まったのですか。

クレア: 私たちがこの企画を始めたのは7年前のことです。私たちの前作、レミ・シャイエ監督の長編アニメーション映画『カラミティ』製作中のことでした。今回の作品には、レミ監督こそ参加していませんが、同じチームで製作する3本目の長編映画となります。マイリスとリアン=チョーの2人は初監督で、前2作でもリード・アニメーターやストーリーボードといった重要なポジションを経験しています。

『アメリ』はアメリー・ノートンという人気作家の本に基づいています。幼少期で日本で生活した彼女の3歳までのお話です。自分のことを日本人だと信じていた幼い女の子が、自分は日本人でもないし神様でもないと気が付き、ベルギー人でありこの世界の一部なんだと前向きに成長していく物語が紡がれます。

――完成にかなり時間がかかったのですね。

クレア:『カラミティ』の制作と『アメリ』の脚本開発が同時進行だったので時間がかかったんです。『カラミティ』公開後、2021年にパイロット版が完成しました。

この原作の神戸時代のエピソードは短くて、1時間もあれば読めてしまいます。しかし、その短い物語の中に人生の意味について、何層ものレイヤーが重なり合っていて、非常に哲学的な内容です。ですから、原作を映画に脚色するのは、かなり難しい作業でした。パイロットを作ってから、さらに脚本に2年を費やし、実際のアニメーション制作作業に入れたのは、2023年でした。それから1年半で完成していますから、アニメーション制作自体は速かったんです。

――この密度の長編アニメーションを1年半で完成させたのはすごいですね。製作プロセスで何が一番大変でしたか。

クレア:やはり、原作の精神を維持しながらのアダプテーション作業ですね。そこに時間がかかった結果、予算が膨れ上がり、資金調達がますます大変になりました。アニメーション制作は、どこかに遅れが生じると、全ての部門の作業が遅れるので、どんどん費用が嵩むんです。銀行のローンもコロナによって金利や手数料が上がっていき、無視できないものになっていきました。