コロナ禍は映画業界に大きな影響を与えた。巣ごもり消費の急激な拡大によるサブスクリプション型VODの大幅な伸長によって、映画館に観客を誘導するという映画業界の従来のビジネスモデルが今、大きく揺れている。そこで今回、映画のデジタルマーケティングの黎明期から業界に携わってきた株式会社フラッグ代表の久保浩章氏がコロナ以降、改めて抑えておきたい映画のデジタルプロモーションの基礎について解説する。

近年、映画産業の構造の変化とともに、マーケティングの面でも大きな変化が訪れている。もともと映画業界では、コロナ禍前の2010年代前半からデジタル宣伝へのシフトが進んできた。パブリシティはテレビ・紙中心からWebメディア重視に移行し、TwitterやInstagram、YouTubeなどのソーシャルメディアの活用は当然の手法となった。ちなみに一般的によく使われるSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)とソーシャルメディアは異なる概念であり、映画宣伝において活用されるTwitterやYouTubeなどは「ソーシャルメディア」と表記するのが正しいため、本稿ではソーシャルメディアで統一する。

映画のデジタル宣伝にその黎明期から関わってきた者として、自らに課される役割の重要性に身が引き締まる思いで、日々様々な作品のデジタル宣伝に取り組んでいる。そうした日々の活動の中で、映画業界の多くの方々にぜひ知っていただき、共通認識としたいポイントが明らかになってきた。ついてはそれを一度文章にまとめてみたいと思う。

宣伝、マーケティングに携わる方々にとっては改めて言われるまでもないことも多々あるかと思うが、基本的なポイントを共有することが本稿の目的であるため、その点は何卒ご容赦いただきたい。

テレビからデジタルへ──“認知獲得”プラットフォームの変化

まずは、これまでの映画宣伝の手法について振り返りたい。映画の宣伝において長らく重視されてきたのは、認知の獲得であった。これは映画に限らず、旧来型のマーケティング、プロモーション戦略において、あらゆる業種業界で重視されてきたことでもあるが、とりわけ映画は商品自体が話題性を持つ商材であり、いかにして話題化し、広く一般に認知させるかに、多くの宣伝マン達が心血を注いできた。その結果、映画宣伝におけるパブリシティ(以下、パブ)は他業界では見当たらない膨大なメディア露出を行ってきた。パブにかける予算を考えると、他業界では信じられないほどの高いコストパフォーマンスを実現してきたといえる。特に地上波テレビ番組でのパブ露出が宣伝における最重要ミッションであり、その実現によって多くの認知獲得につながるため、ヒットへの近道になると考えられてきた。

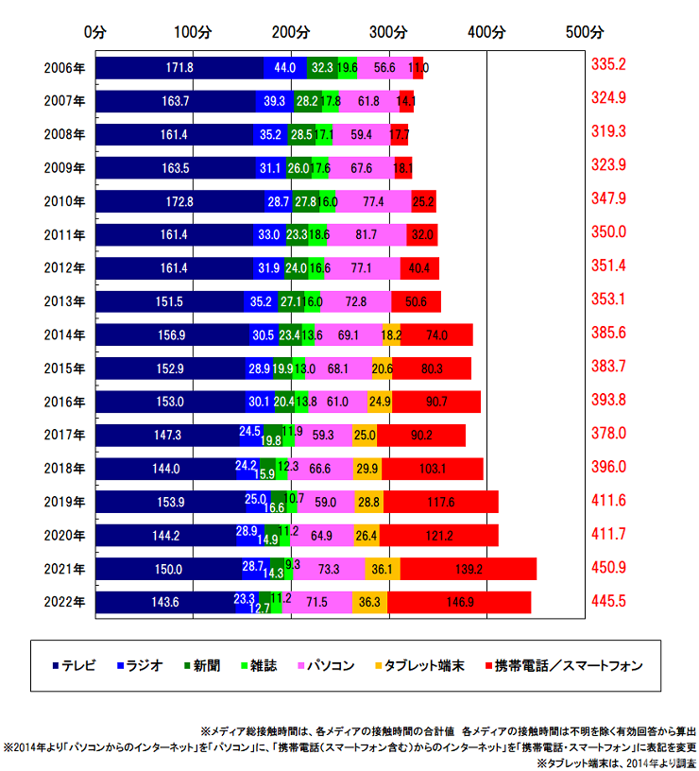

しかし、この認知獲得を最重視するマーケティング戦略は限界を迎えている。その原因の一つは、メディア接触の態様が変化してきたことによる。すでに広く知られている事実として、若者を中心としたテレビ離れ、新聞・雑誌等紙メディアの衰退、高齢者も含めた全世代的なスマホシフトがある。博報堂DYメディアパートナーズの2022年度メディア定点調査によると、全世代平均でスマホとの接触時間がテレビとの接触時間を上回った。50代以上ではテレビへの接触時間の方がまだ長いものの、ここ数年間は継続してテレビの視聴時間は減少し、スマホの利用時間は増加していることから、今後も一層のスマホシフトが進むことは確実である。またNHK放送文化研究所の国民生活時間調査によると、10代~20代の約半数はほとんどテレビ番組を見ないという。テレビではなく、YouTubeやTikTok、Netflixなどで動画を視聴することが若者達の間で一般化し、当たり前のこととして定着している。

その結果、これまで宣伝で最優先されてきたテレビは、その影響力を大きく削がれることとなった。テレビ番組でのパブ露出やテレビCMの出稿によって非常に効率的に認知獲得に結びついていたものが、いくらテレビに露出してもまったくリーチ出来ない人が大量に出現することとなってしまった。しかもそのテレビでリーチ出来ない若者達は、映画業界にとって本来は上顧客である。映画鑑賞率は若者ほど高い傾向にあり、友人や恋人、家族との同伴率の高さも考慮すると、若者世代をメインターゲットとすべき作品は多い。ちなみに「若者」が何歳までを指すのかは議論の余地があるが、ここでは広い概念で捉えるとして10代後半~30代を若者としたい。若者世代が最も映画を観ている以上は、その人達に情報を伝えなくては宣伝にならない。その結果、テレビパブ、テレビCM中心の宣伝から、デジタル中心の宣伝に移行してきたのは自然なことである。

ところで、若者世代にリーチするためにデジタルを活用すると一口に言ってもその方法は様々であり、デジタルだから無条件に若者に刺さるという理解は安直に過ぎる。例えば先に挙げた2022年度メディア定点調査によると、60代男性のテレビとネットへの接触時間はすでにほぼ同程度になっており、最もネットへの接触時間が短い60代女性でもメディア接触時間の約30%はネットが占めるなど、ネットへの接触時間は増加傾向にある。つまり、インターネット=デジタルはもはや若者世代のものではなく、全世代に渡って利用されているメディアであり、その前提に立ってデジタルマーケティングの戦略を正しく立案しなければならない。

若者を狙いたいからWebパブ重視、TwitterやTikTokを利用する、といった話は宣伝の現場ではよくある話だと思うが、それは半分正しく、半分誤りである。なぜなら、利用する手法やメディアを決めれば、ターゲットに正しくリーチ出来るというわけではないからだ。若者向けにTwitterで作品公式アカウントを立ち上げたが、フォロワー数は伸びず投稿への反応(エンゲージメント)も低いまま、特に手応えなく公開日を迎えてしまった…というケースを目にすることがあるが、これは従来型メディアとオンラインメディアの活用方法の違いを認識できていないことが一因にある。

デジタルならではのユーザーリーチ戦術の重要性

テレビや雑誌などのオフラインメディアは、そのメディア自体がベースとなる視聴者・読者をそもそも持っており、その番組や雑誌で作品を取り上げてもらうことによって、その番組の視聴者、雑誌の読者達に作品を認知してもらうことができる。しかし、オンラインメディア、特にソーシャルメディアを同じようなアプローチで活用できると捉えてしまうと、先に挙げたような失敗に繋がってしまう。オンラインメディアは基本的にユーザが能動的に情報を取りに行くことが前提となっており、それなりのPV数を誇るWebメディアであっても、すべての記事が同じようなPVを稼げるわけでは無く、見出しや内容、その記事へのリードによって大きくPVが異なる。そのため、どのWebメディアでの掲載を狙うかだけでなく、ターゲットにリーチできる切り口、パブネタをしっかりと考え、場合によってはタップしてもらいやすい見出しまで、自分たちで考え抜いて情報を発信する必要がある。

Twitterのようなソーシャルメディアにおいては、そもそもベースとなるユーザを自分で稼がなければならず、いわば視聴率0%、発行部数0部の状態で公式アカウントを立ち上げて、成長させていかなければならない。Twitterのユーザが、新たに立ち上げられたアカウントをくまなくチェックしてくれるわけではない。自分たちで作品に興味を持つ人達を見つけ出し、アカウントをフォローしてもらったり、ツイートをRTしてもらわなければならない。若者が多いTwitterで情報発信すればターゲットにリーチ出来ると安易に考えるのではなく、いかにリーチするかという具体的な戦術が重要である。

ターゲットに合わせてメディアを選択するというシンプルな構造は終焉を迎え、より精緻なアプローチ方法が必要となったという意味で、デジタル宣伝は高度な専門性と幅広い知見が求められることとなった。これまでと同じアプローチでデジタル宣伝を捉えてしまうと、デジタルを活用しても期待する効果が出ずに終わってしまう可能性は高く、十分注意したいポイントである。

また、年代・性別などのデモグラフィックでターゲットを設定するマーケティング手法も限界を迎えている。消費者の属性が性差や世代差で定義できないほど複雑化しているためである。あらゆる分野において、消費者のニーズを満たすために多様な商品が乱立している。また男らしく・女らしくや、若者らしく・大人らしくといった「らしさ」を求める社会規範が薄弱になり、大人がアニメを観たり、女性がアクションものを観ることが「当たり前」になっている現代社会において、単純なデモグラフィックでターゲットを設定することはマーケットのニーズを読み間違えることになりかねない。

デジタルマーケティングでは、こうした課題に対応するべく、消費者の興味や関心をベースにターゲティングを行う、インタレストターゲティングが一般的となった。スポーツに興味がある人にスポーツ映画の広告を表示するという、いまや当たり前になったこのターゲティング手法は、ビッグデータとAIの活用によってますます精度が向上している。このインタレストターゲティングの考え方を取り込み、作品のターゲットをより緻密に設定することが重要である。

しかし、ターゲティングの条件をあまりにも絞り込み過ぎるケースが散見される。興味・関心を細かく設定しすぎた結果、同じような消費者の絶対数が少なすぎるような状態を招いてしまう。例えば洋画SF作品のターゲティングをする際に、あまり有名ではない類似作品ばかりを挙げて、それらに興味がある人にだけ広告を表示させる、といったことだ。なぜターゲットが少なすぎるといけないのか、それはプラットフォームが用意するAIが正常に機能しなくなる可能性が高いからである。

FacebookやGoogleなどのプラットフォームは、我々が設定した条件に基づいて広告を表示するユーザを絞り込むだけでなく、その絞り込んだユーザの中で広告に対して反応した人達と似たような属性や行動履歴の人達を、AIを使って見つけ出し、その人達にも広告を表示する。ルックアライクと呼ばれるこうしたオーディエンス拡張機能は、ベースとなるターゲットが少なすぎるとうまく機能しないのである。ターゲットを単純なデモグラフィックだけではなくインタレストベースでも考える。あわせて、あまりに狭いターゲットを狙いにいってないかを意識しつつ、プラットフォームが提供するこうした便利な機能を有効活用していきたい。

ソーシャルメディア上での「映画の特性」と口コミの最大化

最後に、映画宣伝には欠かせなくなったソーシャルメディアについても触れておきたい。

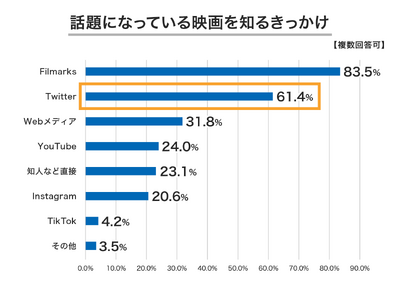

ソーシャルメディアの中でも、映画宣伝において最も重視されているのはTwitterである。フラッグがFilmarksと共同で行った調査では、映画を認知するきっかけとしてTwitterを挙げる人は約59%に上り、映画鑑賞において最も影響を受けるメディアに挙げている人が約25%にも達するなど、多くの観客達がTwitterで映画の情報収集を行っていることがわかる。そのため、多くの作品で公式アカウントを立ち上げて情報発信を行っている。

映画宣伝におけるTwitterの活用は2009年頃から始まったが、年を追うごとにその重要性は高まっている。では、Twitterを活用する目的とはそもそも何だろうか? 手軽に情報発信ができることもその目的の一つであるが、実はもっとも重要な目的は映画作品に関するクチコミの最大化である。

ソーシャルメディアの登場によってクチコミの伝播が容易となり、クチコミの数と質の向上のために、感想投稿キャンペーンやインフルエンサー施策など様々な施策を実施している。適切なタイミングで、よいクチコミをたくさん発生させることは、宣伝上欠かせない活動の一つとなっている。情報発信を行うだけでなく、クチコミを発生させたり、その内容をいい方向に導くための手段として公式アカウントを運営することが重要である。

クチコミ全盛時代の到来は、宣伝において嘘が付けなくなる時代の到来でもあると言える。消費者は企業の嘘に対して非常に敏感になっている。一昔前は、作品自体の弱点をカバーするために宣伝上でカモフラージュしたり、まったく異なる伝え方をするような手法がよく用いられていた。少しでも興味を持ってもらい、劇場に来てもらえればこっちのものという考え方がベースにあった。しかし今では、こうした宣伝のやり方は非常に危険である。がっかりした観客はその悔しさをソーシャルメディアで発信することができる。そしてそのネガティブな感想は負のクチコミとして人々の鑑賞意欲を削ぐことになる。もちろん、作品の弱点をカバーするためにダメージコントロールを行うことは多々あるが、消費者に嘘や欺瞞と捉えられないように最大限の配慮が必要となる。

作品の感想にとどまらず、宣伝のやり方自体への批判の声がソーシャルメディアで起こることも日常茶飯事となった。特に声優や主題歌アーティストの起用などは引火性が高いことで知られる。作品に対しての愛情・愛着が深い人ほど、その反応は先鋭化する傾向にあり、自分と同じ意見の人達がいることをソーシャルメディア上で確認すると、安心して批判の声を大きくすることができる。ソーシャルメディアの登場により企業側の一挙手一投足は常に監視されることとなり、マーケティング活動において極めて慎重な対応が求められることになったのは間違いない。

映画はエモーショナルな商品であり、性能やコスパなど比較可能な商品特性が基本的に存在しないため、その宣伝においては人々の感情を揺さぶることを重視することになる。その結果、消費者に不快な思いをさせてしまうこともあり、炎上に繋がりやすいとも言える。あえて炎上を狙ったり、炎上やむなしとする炎上商法と見られる事例も散見されるが、炎上が興行収入に繋がると考えるのは危険である。通常の宣伝方法よりも炎上によって大きな認知を獲得できることは事実だが、炎上によって認知率が上昇しても、作品を鑑賞しようという意欲度は概ね低下することになる。

鑑賞するかどうかを決める際に非常に大きな影響を与えるクチコミがネガティブなもので占められると、人々は鑑賞予定作品リストから削除することはあっても、そのリストに新たに加える可能性は低い。しかも批判の急先鋒に立つのは作品のファンであることが多い。本来であれば良質な感想をツイートしてくれる人達である。その人達を敵に回してしまうと、その後の宣伝展開において大きなビハインドとなってしまう。炎上はあまりにも危険な賭けであり、できるだけ炎上をさけて、観客達の気持ちに寄り添うことが求められている。消費者が企業に嘘や欺瞞を許さない傾向が強まるということは、逆に言えばそうしたことを行わない企業に対しての消費者の信頼度が向上するということでもある。消費者と信頼関係を構築するためにソーシャルメディアをうまく利用することは、マーケティング上の重要なミッションである。

以上、映画のデジタル宣伝についていくつかの基本的なポイントについて論じてきた。今の映画宣伝を俯瞰して捉える際に、その一助になると幸いである。

久保浩章

株式会社フラッグ 代表取締役

1979年生まれ、東京大学経済学部卒業。在学中にフラッグを創業し、2004年1月に株式会社化。代表取締役を務める。映画のデジタルプロモーションやソーシャルメディアマーケティングを中心に担当。2016年には、映画学校ニューシネマワークショップ(NCW)と経営統合を行い、後進の育成にも力を入れているほか、近年では映画の配給や国際共同製作にも取り組んでいる。

株式会社フラッグ

2001年3月に創業。2004年1月に株式会社化。フラッグは、「人々の熱い想いに寄り添い、想像力と創造力で世界をつなぐ」を企業理念=パーパスに掲げ、「知らないこと」や「他者」を理解することで、分断された社会や人々をつなぎ、オープンな世界の実現を目指す、デジタルマーケティングエージェンシー。

映画・エンタメコンテンツの宣伝から一般企業のプロモーションまで幅広く対応し、ソーシャルメディアマーケティングを中心としたデジタルプロモーション事業をメインに、映像制作、Web制作、ライブ配信、VRやARといったインタラクティブコンテンツの制作までワンストップで提供。

近年は、映画・エンタメコンテンツのライセンス、プロモーションを手がける「映画配給/宣伝プロデュース事業」や、映画学校(ニューシネマワークショップ)の運営を行う「教育事業」、自社IPコンテンツの企画・製作を行う「コンテンツビジネス開発事業」など多様な事業を展開。2019年3月にはアメリカ・ロサンゼルスに現地法人「Flag Pictures, Inc.」を設立。海外進出支援事業、海外市場やターゲットに合わせたグローバルプロダクション事業も開始している。