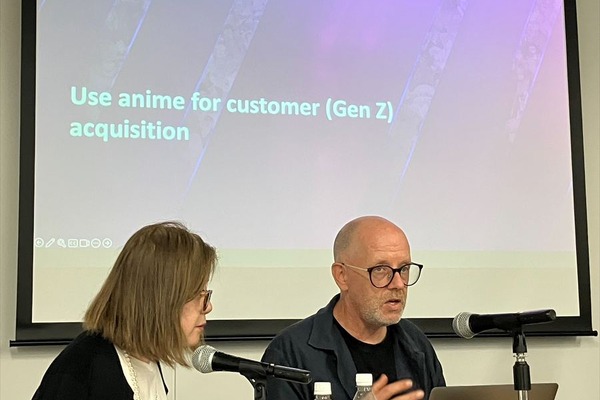

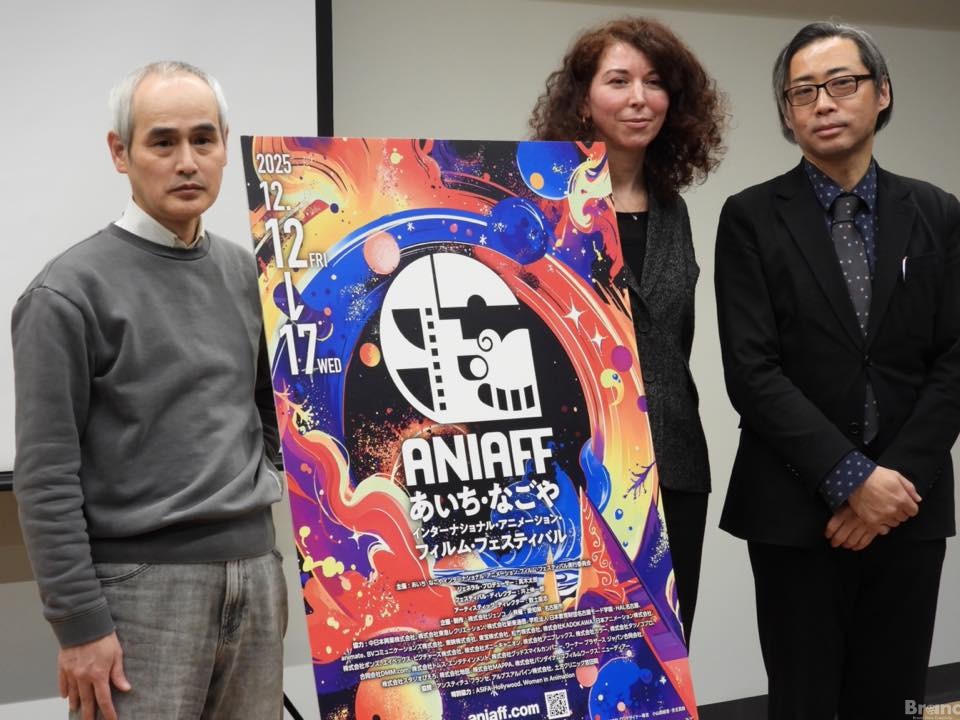

第1回「あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバル(ANIAFF)」にて、アニメーション・カンファレンス「日本アニメとは何か? いま世界で何が起きているのか」が開催された。

登壇者は、かつて英国のアニメ配給会社Anime Limitedに所属し、現在は講談社シニアビジネスストラテジストのジェシカ・ポース氏と、スタジオ地図・代表取締役プロデューサーの齋藤優一郎氏。ポース氏は英国での配給ビジネス等を通じて日本アニメの海外進出に深く関わり、齋藤氏は『時をかける少女』以降、細田守監督作品を支え続けている。モデレーターは、同映画祭のアーティスティック・ディレクターであり、アニメーションビジネス・ジャーナリストの数土直志氏が務めた。

『鬼滅の刃』の世界的ヒットや配信プラットフォームの台頭により、かつてない注目を集める日本アニメ。それは一過性のブームなのか、それとも文化として定着したのか。そして、産業としての課題はどこにあるのか。日本と海外、それぞれの視点を持つプロフェッショナルたちが、ビジネスとクリエイティブの両面から「日本アニメの現在地」を語り合った。

日本アニメの記号論的特徴

セッションの冒頭、数土氏は「日本のアニメは70~80年代から海外で人気があったが、コロナ禍以降のこの4年間の盛り上がりは、過去のブームの壁を一つ突き破っている」と指摘。なぜ今、日本アニメがこれほどまでに世界的な潮流となったのかと問いかけた。

これに対し、ジェシカ氏は自身のキャリアを振り返りながら、「20年前には想像もできなかった夢のような状況だ」と前置きしつつ、その要因を「記号論(Semiotic)」という独自の視点から分析した。

「記号論とは、意味がどのように生成されるかを研究する学問です。私見ですが、アニメは単なるメディアではなく、『濃密な記号的言語(Dense semiotic language)』であると言えます。アニメが国境を越えるのは、日本語という『言語』を輸出しているのではなく、『意味』を輸出しているからなのです」

ジェシカ氏は、アニメが持つ視覚的・聴覚的なコード(約束事)が、世界共通の「意味」として機能していると語る。

感情のコード化:例えば「沈黙+静止画」という演出だけで、アニメは深い「悲しみ」を伝達できる。

ジャンルのコード化:「少年漫画」は努力・友情・勝利を、「魔法少女」は変身と責任を、「メカ」は人間対システムを象徴する。これらは現代の神話として機能している。

キャラクターのコード化:髪の色で性格を、コスチュームで道徳的立ち位置を示唆する等。

「アニメは視聴者に『日本文化の理解』を求めません。代わりに『アニメのコードの学習』を求めます。一度そのコード(約束事)を学べば、ブラジル、フランス、アメリカ、どこの国のティーンエイジャーであっても、物語の感情的な側面を即座に理解できます。字幕で言語が変わっても、記号としての意味は損なわれません」(ジェシカ氏)

神社や弁当、制服といった日本特有の要素も、意味を阻害する壁ではなく、作品にリアリティを与える「テクスチャ(質感)」として機能する。対して欧米のアニメーションは、セリフによるユーモアや文化的文脈に依存する傾向が強く、翻訳のハードルが高いという。

この分析に対し、齋藤氏は「日本アニメの人気を『ストーリーが良い』『絵が綺麗』といった曖昧な理由ではなく、『記号』として捉える視点は非常に新鮮で納得度が高い」と評価した。

アニメとアニメーションは違うのか

続いて議論は、「アニメ(Anime)」と「アニメーション(Animation)」の定義の違いへと移った。

齋藤氏は、実務的な観点から「アニメ」という言葉の定義がいまだ確立されていない現状を指摘する。「漫画の映像化=アニメ」と捉える人もいれば、産業やIPとして見る人、あるいは純粋な映像表現として捉える人もいる。

会場からの声として、ディズニーやピクサーは、自社作品を『アニメ』とは呼ばず『アニメーション』と呼ぶことにこだわるという話題も出た。一方で、日本国内でも『自分たちはアニメというジャンルではなく、アニメーションという表現を使って映画を作っている』という意識の作り手もいるという。齋藤氏は「シャンパーニュ地方で作られたものだけがシャンパンと呼ばれるように、日本で作られたものだけがアニメなのか、それともスタイルそのものを指すのか、視点によって解釈は異なる」と語る。

ジェシカ氏もこれに同意し、現状では「日本で制作されたもの」という歴史的事実に基づいて分類されることが多いが、将来的には変わる可能性があると示唆した。

数土氏は、「ディズニーなどが『アニメ』という言葉を避けるのは、それが日本生まれの特定のスタイルを指す言葉だからだろう」と推測。その上で、「今後は韓国や中国、ヨーロッパで作られたものであっても、日本のアニメ的なフォルムや文法を持った作品は『アニメ』として認識されるようになるのではないか」と、アニメという言葉の定義が拡張していく未来を予測した。

日本アニメの今後は安泰か、危機か

2000年代中盤、日本アニメの海外輸出が急激に縮小した時期があった。現在の隆盛もまた、一過性のバブルで終わる可能性はないのか。数土氏の問いに対し、齋藤氏は「その可能性はある」とあえて警鐘を鳴らす。

「どんな産業にも波はあり、ブームが来ては去るという歴史を繰り返してきました。今は間違いなく『海外進出』の機運が高まっていますが、ここで何をするかが次の跳躍につながるか、衰退に向かうかの分かれ道です」

一方、ジェシカ氏は「今回は過去とは構造が違う」とし、楽観的な見方を示した。その根拠は「ファン層の多層化」だ。

「かつては子供だけのものだったアニメが、今は30代、40代、50代と、3~4世代にわたって視聴されています。親が子供にアニメを見せる環境ができあがっているのです。また、『鬼滅の刃』のヒットは突然変異ではなく、TVシリーズ、漫画、配信、商品化、そして劇場版へと続く、計算されたエンゲージメントの積み重ねの結果です。この強固なコミュニティ形成力がある限り、簡単には消え去らないでしょう」(ジェシカ氏)

しかし、数土氏が「他国が同じ記号を用いて日本アニメのシェアを奪う可能性もあるのでは?」と切り込むと、齋藤氏は日本アニメ産業が抱える構造的な課題を挙げた。

「現在のヒット作の9割以上は漫画原作です。日本のアニメは漫画という豊かな土壌があってこそ成立していますが、もしその供給源が細ったらどうなるのか。世界中でウェブトゥーンなどが台頭し、各国が自国の物語をアニメスタイルで作り始めています。産業として継続させるためには、新しいクリエイティブへの投資、労働問題の解決、そして次世代の作り手や視聴者を育てる教育が必要です」

オリジナル作品を作るにはどうすべきか

漫画原作への依存度が高い現状に対し、オリジナル作品の重要性についても議論が交わされた。

齋藤氏は「オリジナル作品への投資は日本だけでなく、ハリウッドでも欧州でもリスクが高く難しくなっている」としつつも、「IPの映像化だけに偏るのはアニメ産業として不健全」だという。「漫画IPのアニメ化は素晴らしいことですが、同時に、自分たちの哲学でゼロから物語を作るオリジナルの火も絶やしてはいけない」と自身の創作姿勢を示した。

ここでジェシカ氏は、前職(英Anime Limited)での経験から興味深いデータを提示した。

「実はコロナ禍前において、海外ボックスオフィスで成功していたのは、IP作品よりもむしろオリジナル作品でした。新海誠監督、細田守監督、湯浅政明監督、山田尚子監督など、私たちは『監督(作家)』をブランドとして確立させる戦略を取りました。その結果、オリジナル作品が市場を切り開き、その後にIP作品が広く受け入れられる土壌ができたのです」

齋藤氏は、今後のオリジナル作品の可能性として「国際的なコラボレーション」と「大人向けアニメ」を挙げる。

「日本のアニメを見て育った海外のクリエイターたちが、今やハリウッドの重役や現場の中心人物になっています。彼らは『大人向けのアニメ(Adult Anime)』を作りたいと渇望している。実写とアニメの垣根を超え、より深く複雑な物語を描こうとする彼らと手を組み、新しいビジネスモデルや企画を生み出す動きはすでに始まっています」

映画祭が果たすべき役割とは

セッションの最後、数土氏は「明るい未来のために残された課題は何か」と問いかけた。両氏が共通して挙げたのは「教育」と「人材育成」の重要性だった。

ジェシカ氏は、クリエイターが陥りやすい罠として「自己言及的な創造性(Auto-referential creativity)」を指摘する。

「日本だけの問題ではありませんが、実体験や異なる文化から学ぶ機会が失われています。インフラや教育機関を通じて、多様な経験にアクセスできる環境が必要です」

齋藤氏はこれを受け、ヨーロッパの事例を引き合いに出した。

「欧州では、国境を越えて人材が行き来する仕組みがあります。自国の市場が小さい分、EU全体でクリエイターを育てようとしている。日本も、アジア全体、あるいは世界と連携して人を育てる視点が必要です」

さらに齋藤氏は、教育が必要なのはクリエイターだけではないと強調する。

「ビジネス、法務、経営を担うプロデューサー教育も圧倒的に不足しています。民間だけでなく、官民が連携して、税制優遇や共同製作の枠組みを整え、産業全体を支える人材を育成しなければなりません」

そして最後に、今回のような映画祭が果たすべき役割について言及し、セッションを締めくくった。

「これまでのアニメイベントは、ファン向けの商業的な場が中心でした。しかしこれからは、作り手同士、ビジネスマン同士が交流し、議論し、新しい才能やパートナーを発見する『場』が必要です。アニー賞との連携を含め、この映画祭が世界中の才能とビジネスをつなぐハブになることを期待しています」(齋藤氏)