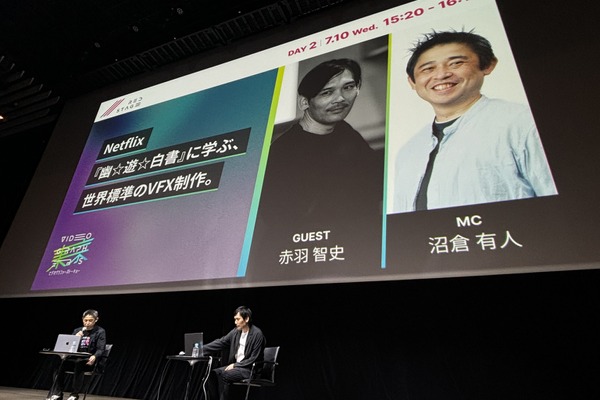

新千歳空港国際アニメーション映画祭にて、長編コンペティション部門ノミネート作品『無名の人生』のメイキング・トークショーが開催された。

登壇したのは、同作の監督・脚本・美術・色彩・キャラクターデザイン・音楽・編集をすべて一人で務めた鈴木竜也氏。聞き手は長編部門選考委員であり、マッドハウスのプロデューサー田口亜有理氏が務めた。全てを自ら手掛け、脚本も絵コンテもなしという常識外れのスタイルで制作された本作の裏側について、熱のこもった対話が繰り広げられた。

脚本・絵コンテなし。アドリブで紡いだ「人生」の物語

鈴木竜也監督は1994年生まれ。元々は実写映画の監督を志していたが、コロナ禍を機に独学でアニメーション制作を始め、本作が初の長編作品となる。驚くべきことに脚本も絵コンテも存在しないまま制作をスタートさせたという。

鈴木監督は制作手法について、「全10章の構成で、章ごとに音楽や画角、色彩が変化していくという外枠だけを決め、物語はアドリブで進めていった」と語る。キャラクターについても、事前の設定などはなく、物語の状況に応じて「ニョキっと生えてくる感じ」でアドリブに近い形で作り上げていったという独特の制作過程を話してくれた。

このライブ感あふれる制作スタイルを、同氏は「ロールプレイングゲームや、プラモデルを作っている感覚に近い」と表現する。「組み立てるとたまにハンドルのパーツがなかったり…みたいなこともあったが、まぁいいや、タイヤつけちゃえ」といった具合に、整合性よりもその場の展開や自身の熱量を優先させることで、当初は想定していなかった「変なゾーン」に突入できたと振り返った。

実家のカレンダーの裏に描かれた構想

トーク中盤、鈴木監督は制作当時のメモとして、実家のカレンダーを持参した。なぜカレンダーが必要なのかというと、この裏の白紙部分に、映画のアイデアをメモ書きするところから、制作が始まったからだ。

制作の拠点は仙台の実家。母親の美容室の予定などが書き込まれたカレンダーの裏紙に、物語の構成案や「アイドル練習生がホストになる」といったアイデアが殴り書きされていた。マッドハウスの田口氏も「ここが原点なのか」と驚きを見せるほど、生々しい制作の痕跡がそこにはあった。

また、本作の制作期間は約1年半と、個人制作の長編アニメーションとしては異例のスピードで完成している。当初は70分程度の作品を目指していたが、岩井澤健治監督(『音楽』)のプロデュースが決まり、劇場公開が見えた段階で「ラスト10分~15分をもっとぶっ飛んだものにして驚かせたい」という欲求が生まれた。結果として、物語は監督自身も予想しなかった結末へと向かっていったという。

鈴木監督は1人での制作について孤独は感じず、むしろ好きなことを自由にやれて圧倒的に幸せだったと、本作の制作を振り返る。

ウェス・アンダーソンへの憧れと、実務的な「色」の戦略

『無名の人生』の画面構成には、鈴木監督の美学と、個人制作ならではの戦略が同居している。

構図においては「シンメトリー」を徹底。ウェス・アンダーソンやスタンリー・キューブリックへの憧れを語りつつ、「実写では数ミリのズレが生じるが、アニメなら完璧なシンメトリーが作れるのが楽しい」と語る。また、章ごとに画角(アスペクト比)を変更する演出については、観客を飽きさせないための工夫であると同時に、最終的に劇場のスクリーンサイズ(シネマスコープ)を最大限活かすための計算でもあった。

色彩設計においても合理的なルールを設けた。無限にある色からその都度選ぶのではなく、各章に入る前に約30色のカラーパレットを作成し、その中の色しか使わないという制約を課した。これにより、色選びの迷いをなくして制作スピードを上げると同時に、章ごとのトーンを統一している。前半の暗い色調に対し、中盤のプールシーンなどではビビッドな色を用いるなど、視覚的なリズム作りも意識したという。

360人の似顔絵を描き続けたエンドロール

質疑応答では、エンドロールに流れる大量の似顔絵イラストについて質問が及んだ。これはクラウドファンディングの支援者へのリターンとして描かれたものであり、その数は約360人にのぼる。

鈴木監督は「監督のサイン入り台本などは自分だったら要らないと思う。支援額でランク分けするのも資本主義的で嫌だった」と述べ、3000円の支援ですべての人に似顔絵を返すという平等なシステムを採用。毎日ひたすら他人の顔を描き続けたこの期間が、結果として絵の練習になり、画力向上につながったというエピソードを披露した。

今回公開された『無名の人生』メイキングの内容は、既存のアニメ制作の常識を覆すものばかり。鈴木竜也監督が示したこの手法は、日本のアニメーション表現に新たな可能性をもたらすかもしれない、そう思わせるトーク内容だった。